十九の春、大学2年生。

熊本は銀座通りの紀伊国屋書店にプロレスか卑猥な雑誌を立ち読みしに行った帰りしなのことだったと思う。

出口に向かって歩いていたら後ろからぐいと両肩を掴んで引き寄せるものがある。

誰だ!と振り向いたらそこには人ではなく本が立っていた。

「日本コミューン主義の系譜」って書いてある。知らない人の本だ。

本に呼ばれる経験をしたのはそれが初めてのことだったので、これは何かあるに違いないと思い、迷わず買った。

家に帰って早速読み始めた。

大学の授業以外でそんな固い本(思想書とかの類い)はあんまし読んだことなかったので、なかなか頭には入ってこない。理解するのが困難だ。

だけど、どういうわけだか、心はドキドキワクワク、ページめくるたびに胸元あたりに雷鳴が轟く。

つまり、この作者、渡辺京二の語り口にやられたのだ。読んでてものすごく心地いい。

それで、その当時(30年前くらい)手に入る彼の本を可能な限り集めた。

おそらく、語り口はもとより、その思想が自分の性分に合っていたのだろう。どれを読んでも面白かった。

彼を介して、宮崎滔天や北一輝、ドストエフスキーやパステルナーク、それまで名前さえ知らなかったような人々をよく知るようになった。彼らが己が身のすぐ傍で息をするようになった。

さて、ある日のこと大学の研究室で彼の本の一冊を読んでいると、学部の先輩のひとりが近づいてき「あ、それお父さん」と言った。

彼女、渡辺さんの娘だったのだ。

「父の本なんて読む人少ないから、きっと喜ぶわ...」

と、そんなわけでしばらくして熊本市内にあるお家にお邪魔しておしゃべりしたり、彼が作家の石牟礼道子さんらとお寺でやってる勉強会なんかに時々顔を出すようになった。

イリイチ、バタイユ、オング、ウォーラーステインに見田宗介...会で取り上げる本は、難しいけどなんでかしらんどれも面白かった。

勉強以外も、当時、講義なんかでよく使われていた光学機器を「おーばーへっど...」と不思議そうに見る石牟礼さんに渡辺さんが「ああた、”オーバー”は”上”、”ヘッド ”は”頭”。頭の上を通ってモノば写す機械たい」と説明するのを傍でニヤニヤしながら聞いていたり、勉強会の後、檀家さんや不登校の青年など寺に集う人々交えて行う飲み会に参加するのも楽しかった。

のち、福岡に住みながら都合の良い時だけ熊本に行ってると「電車代は私が出すから毎週出て来んね」と渡辺さんに言われたことがあった。

その時は「本業(絵描き)があるので...」とスーパー生意気かつ横着に辞退しつつも「おお、自分のことを買ってくれてるのか」と内心喜んだけど、同様の物言いを他の青年らにもされていたことを伝え聞くなら、何のことはない、己に多少なりとも共鳴してくれる若輩者が珍しく、不意に体をすり寄せてきた野良猫みたい、ただ無性に可愛らしかったのだろう。

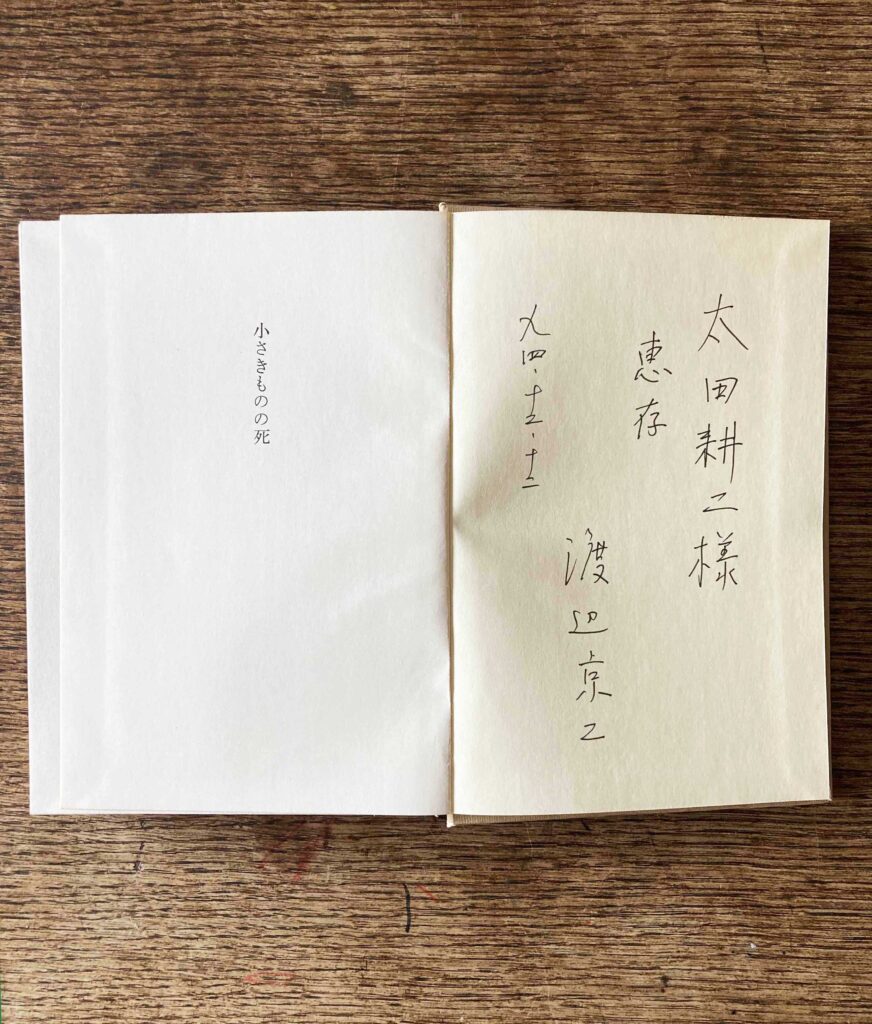

さて、上に掲げたのはそんなある日、「うちに一冊残っとったのであなたに差し上げます」と言ってくださった彼の最初の著作「小さきものの死」の表紙ウラだ。(”太田”はアジサカの本名)

たとえサインがなくとも、知らない人が書いていたとしても、一冊の書物としてその中身が自分にとっては一番大切な本である。

繰り返しになるが何故かしら性に合っていたのだろう、この本を起点としてやたらと自分の世界が広がった、つうか深まった。